INFO

2025.09.15

海外駐在員世帯が抱える“見えない健康リスク” ─ 企業が今こそ向き合うべき理由

グローバル展開を進める企業にとって、海外駐在員の存在は欠かせません。しかし、その裏で見落とされがちなのが、駐在員とその家族が抱える「見えない健康・メンタルの不調」です。

企業としては「制度は十分に整えている」「生活サポートも導入している」はずなのに、なぜか不調が起きてしまう。中には駐在員・帯同者の早期帰任にまで至るケースも…。今回は、そのような不調が起きる原因、そして企業として今できることをご紹介します。

孤独感を感じている人は約45%、駐在員・帯同家族が抱える不調とサポートの実態

海外駐在員や帯同家族の心身の健康について、複数の調査から深刻な事態が浮かび上がっています。

・海外生活で孤独感を感じている人は45%にも上る *1

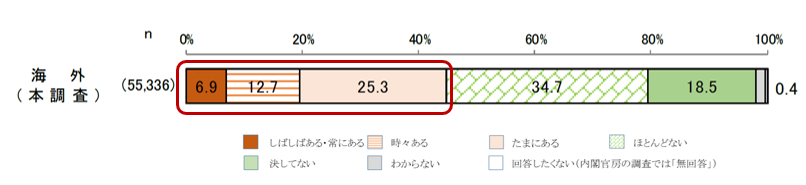

2024年に外務省が実施した「海外における邦人の孤独・孤立に関する実態把握のための調査」によると、「あなたはどの程度、孤独を感じることがありますか?」という問いに対して、駐在員とそのご家族の約45%が「孤独を感じている」と回答しています。

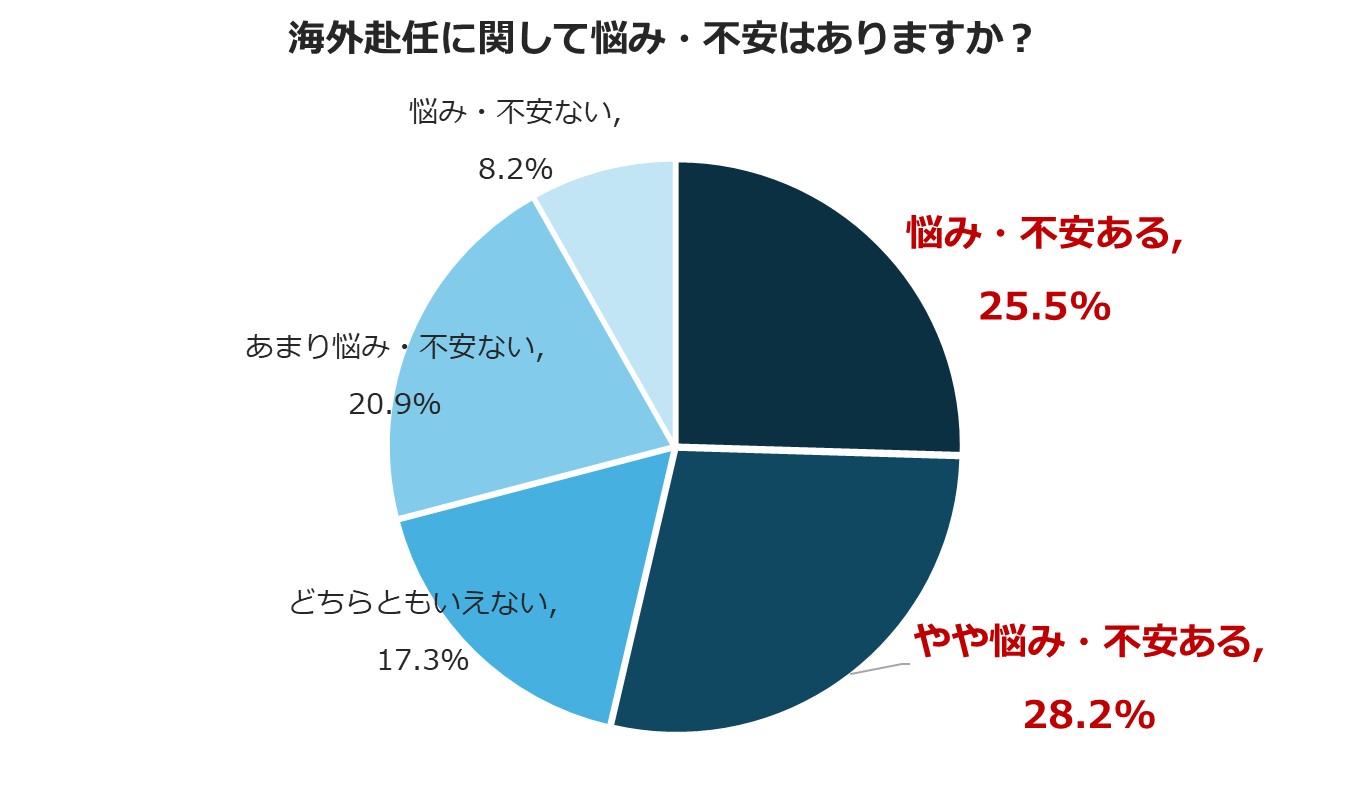

・約53%が海外での仕事に悩み・不安を抱えている *2

また、別の調査では駐在員を対象に「海外赴任にあたって悩みや不安を感じているか?」という問いに対して「悩みや不安がある」「ややある」と回答した方が53%以上と、半数を超える駐在員が何かしらの“心理的ストレス”を感じているようです。その内容を掘り下げると、単なる言語や文化の違いに留まらず、日本本社との認識のズレやサポートの乏しさに関する不満を始め、仕事だけでなく生活に関するものも多く、居住地の治安・医療や健康面における不安の他、休日や深夜対応・社内外の出張者対応などプライベートとの区切りが曖昧という回答もありました。”不安”という見えにくいリスクが様々な領域で発生しているようです。

・帯同家族の約80%が帯同から6か月以内に不調を経験 *3

駐在帯同経験がある方を対象とした、帯同からの期間ごとに感じたメンタル不調の度合いに関する調査では、帯同から約1か月~半年の間に不調を「とても実感した」「実感した」「少し実感した」と回答した方が約80%にも上っています。

特にメンタル不調の要因としては、「仕事やキャリア、人生設計の悩み」「収入が減ること」「身近に知人や友人がいないこと」により引き起こされる焦りや不安だけでなく、「自信や自己肯定感の低下」「自分の存在意義が分からない」といった深刻なケースも発生しているようです。

これらの調査から、海外赴任が駐在員本人・帯同家族にとって大きな負担となっていると考えられます。一方で、今ある駐在員制度やサポート体制は、こうした不安や不調に対して十分に寄り添えているのでしょうか?

(参考)

*1 外務省『令和5年 海外での滞在や生活等に関する基礎調査』

*2 株式会社グローバルライフデザイン『海外駐在員調査を公開|配偶者のキャリアや家族の適応サポートが赴任受け入れおよび家族帯同の検討課題に』(2024年4月2日、駐在ファミリーカフェ調べ)PR TIMES

*2 駐妻キャリアnet『【駐妻キャリア総研・研究結果報告】駐妻・駐夫のアイデンティティクライシス、メンタルヘルスについて – 帯同中約80%が経験するメンタル不調の実態と対応策 –』(2024年調査)

健康診断や緊急支援だけでは「届かない」

多くの企業では、健康診断や医療保険、緊急サポート体制などを整えています。もちろん生活する上でとても重要、且つ駐在員にとっても心強いことですが、そこには“制度の限界”も存在します。

1. 健康診断では目に見えない「未病」や慢性的ストレス

健康診断の多くは血液・心電図・BMIなど「数値で測れる」身体の項目に関するものが中心です。頻度は年1回程度で、その検査日もしくはその前後の身体の状態を確認できます。しかし、慢性的なストレスからくるメンタル・身体の不調は、そういった数値にはなかなか反映されにくいものです。健康診断では異常がなかったにも関わらず、ある日突然、大きな不調が現れてやっと気づく(あるいは周囲が異変に気づく)場合もあります。

2. 緊急支援サービスは「事後対応」にとどまる

多くの企業が取り入れているサポートに緊急時や夜間のサービスがありますが、これらはあくまで緊急事態が起きてからのもの。日常の“なんとなくの不調”や心理的負荷には対応できず、結果として「あまり使われない」「届かない」サポートとなっていないでしょうか。

3. 「相談しにくい」文化や心理的ハードル

要因の1つとして、言語の壁や日本特有の文化も影響していると考えられます。“なんとなくの不調”や細かな症状を英語で的確に説明するのは、日常生活では使わない単語も多いため特にハードルが高い傾向にあります。また、無意識に「甘えと思われたくない」「迷惑をかけたくない」「もっと頑張らないといけない」という遠慮や我慢をしてしまい、結果として大きな不調が出るまで気づかないケースも多々あります。

「何も起きていない」のではなく、「相談されていない」だけの可能性

企業が把握していない間に「沈黙の不調」が積み重なっていく。実際に弊社に寄せられた事例では、早期帰任に至ったケースもありました。

- 軽い不調を放置 → 精神的にダウン → 無断欠勤 → 早期帰任

- 情報の扱いにミスが起き、PCを紛失 → 誰にも相談できず自責に追い込まれる

もし最初の不調やミスの段階で頼れる、あるいは気軽に相談できる体制が整っていたら…。これは単なる個人の強さ・弱さや責任の問題ではなく、最終的には企業の生産性・安全・人材定着リスク、利益など、企業活動へ大きな影響を与えかねない問題です。

健康課題は、制度ではなく「仕組み」で守る時代へ

駐在員を取り巻く環境は日々変化しています。だからこそ、今、健康診断や緊急支援だけでは届かない“あいだ”を支える仕組みが求められています。

見落とされやすい“あいだ”とは

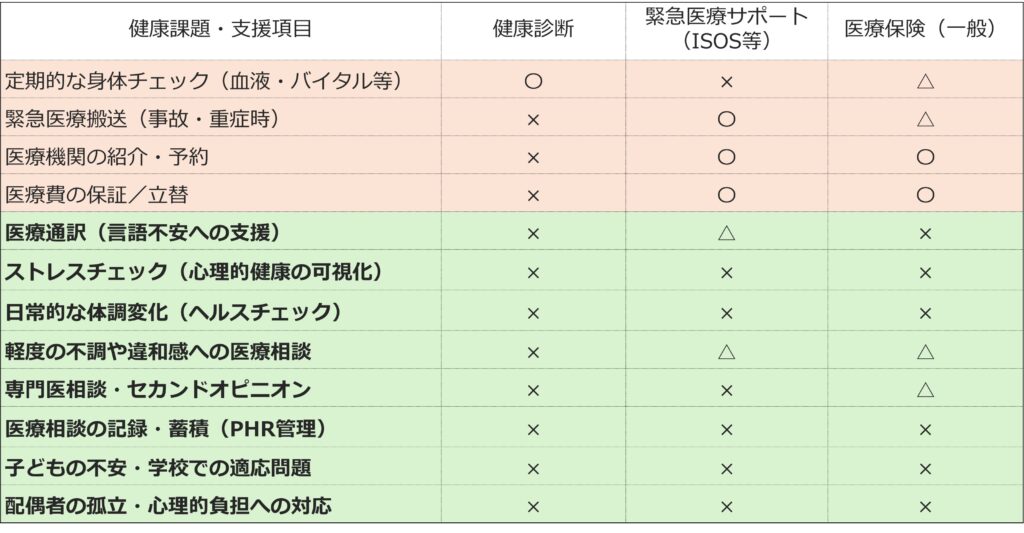

これらの制度と実際のニーズの間になぜギャップが生まれるのか。以下に「健康診断」「緊急医療支援」「医療保険」という3大制度に対して、実際の健康課題や支援ニーズをマッピングしました。

上記の表を見ると、制度ではカバーしきれていない×の領域が半分以上を占めています。

- ストレスチェック(心理的健康の可視化)

- 日常的な体調変化(ヘルスチェック)

- 軽度の不調や違和感への医療相談

- 子どもの不安・学校での適応問題

- 配偶者の孤立・心理的負担への対応

これらは全て「不調の予兆」や「家庭・生活の困りごと」ですが、既存の制度では対応しにくいのが現状です。こうした“あいだ”を補完することが、駐在員および企業のパフォーマンスを最大化させることに繋がると考えられます。

「大丈夫なうちから支える仕組み」がポイント

“あいだ”を支える仕組みを考える上で、重要なポイントは以下の2点です。

- 「未病」や不調に気づける定期的な仕組み

- 気軽に相談できる、日本語対応のサポート環境

健康経営の目的は「社員が健康かどうか」ではなく、「社員が健康であり続けられるかどうか」を企業が支えられるか、にあります。制度を整えることは企業としての責任の意思表示にはなりますが、それを機能させるためには実際に「届く」仕組みが必要となります。

気づけなかった責任ではなく、「今からできる選択」を

もし、今の制度で「十分だ」と思っている企業の方々も、いま一度見直してみてはいかがでしょうか?

- 声に出せない不調

- 届かないサポート

- 相談されていないだけ、のリスク

これらは、今日からでも対処できる課題です。

「今からできる選択」を見直し、企業のさらなる発展にぜひ役立ててみてください。

健康で充実した海外生活のために!リダックあんしん365

こうした課題の解決策の1つとして、弊社は日常生活から緊急時まで、24時間365日使える日本語電話通訳サービスとオンライン医療相談がセットになった「リダックあんしん365」を提供しています。

サービスの特長

- 24時間対応の日本語オンライン医療相談

- 医療・学校・行政でも使える電話通訳サービス

- ストレスチェックや健康アンケート機能(年1回義務化の流れにも対応)

たとえばこんな場面で…

・「風邪かコロナか分からない」 → 医師と相談、通訳でスムーズに受診

・「出産が不安」 → 日本人産婦人科医と継続相談、安心感が生まれる

・「小児科の説明が通じない」 → 通訳を通して正確に意思疎通

実際に全米8,000世帯以上が利用中で、生活のさまざまな場面に対応しています。